エンジニア採用で人事が押さえておくべきこと

エンジニア採用は企業の成長を左右する重要な要素です。しかし、他の職種と比べて専門的な知識が必要であり、エンジニア未経験の人事担当者だけではエンジニア採用は難しいでしょう。

本記事では、エンジニア採用を成功させるために人事担当者が押さえておくべき、エンジニアとの協業のポイントをわかりやすく解説します。

目次[非表示]

- 1.エンジニア採用で人事が押さえておくこと

- 2.エンジニア採用は「社内エンジニアとの協業」がポイントとなる

- 2.1.役割分担

- 2.2.社内エンジニアとエンジニア採用を円滑に進めるためには

- 2.2.1.採用の意義を語る

- 2.2.2.エンジニア本人の興味/得意なことに応じて任せる

- 2.2.3.採用への貢献を評価する

- 3.まとめ

エンジニア採用で人事が押さえておくこと

エンジニア採用は他の職種と比べて、専門的な知識やスキルに基づく選考が求められる分野です。

しかし、採用成功のためには、単に技術的なスキルを見るだけでは不十分です。エンジニア独自の文化や価値観を理解し、採用プロセスを設計しましょう。

技術理解

技術的な基本知識を持つことで、候補者の適性を判断できるだけでなく、社内技術者とスムーズに連携できるようになります。これが結果として、質の高いエンジニアを採用する成功率を大幅に高める鍵となります。

まずは、「いま何について話しているか?」が理解できるようになりましょう。技術のレベル感まで理解できれば尚良いです。

例)

候補者「協調フィルタリングを用いたレコメンド技術を開発していました」

人事担当者「この候補者は機械学習領域のことを学んでいるんだな」

技術理解の勉強法

以下の方法で少しずつインプットすることをおすすめします。

エンジニアの技術理解の勉強法

自己学習 | 本を読む・ネットで調べる・セミナーに参加する |

社内チャット・ドキュメントを読み込む/候補者レジュメを読み込む | |

プログラミングしてみる | |

社内・社外協働 | 面談・面接に同席する/スカウトを一緒に送付する |

チャット・会議・勉強会に参加する | |

テックカンファレンス・コミュニティに参加する | |

雑談・食事会に参加する |

ChatGPTに質問する

ChatGPTとは、OpenAIが開発した対話型AIツールです。

ユーザーの質問に対し、文章の生成やアイデアの提案、情報提供をしてくれます。

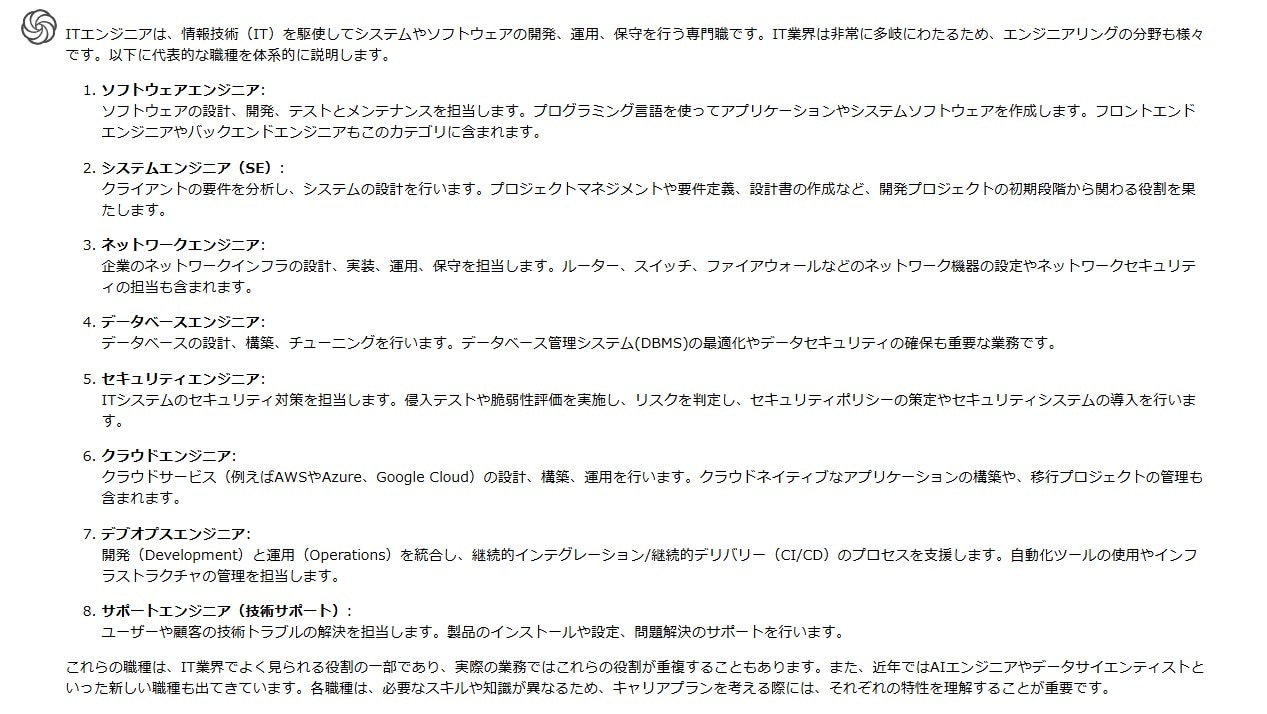

例えば、エンジニアの職種について質問してみましょう。

Q.「ITエンジニアの職種について体系的に教えてください。」

さらに、それぞれの職種で出てくる技術用語について質問してみます。

Q.「それぞれの職種で出てくる技術用語について追記してください。」

エンジニアの知識がない場合、上記のような専門用語が出てくるとわかりにくいですよね。

もう少し簡単に説明してほしいと返してみましょう。

Q.「ちょっと難しいので、中学生でもわかるように書いてください。」

このように、ChatGPTでは効率的に情報収集ができます。ただし、情報漏洩や情報の信憑性、活用目的に応じて適切に利用することが重要です。

文化理解

エンジニアの「文化」とは、技術者たちが共通して持つ価値観や行動様式、働き方のことを指します。

文化を理解することで社内エンジニアとの協業だけではなく、エンジニア職の求人票作成の参考にもなるでしょう。

テキスト文化

エンジニアの多くは、物事を構造的に整理し、言語化しようとする傾向があります。人事はエンジニアの思考やコミュニケーションスタイルに合わせて、論理的かつ整理された形で情報を伝える工夫が求められます。

推測ではなく計測

合理的な根拠のない推測ではなく、計測に基づいてシステムのパフォーマンス改善をすべきという考えを持つ人が多いです。人事は採用に関するファクトを準備した上で、エンジニアと連携すると良いでしょう。

発信文化

多くのエンジニアは、ブログや登壇などで学びを得てきた経験から、情報発信を通じて恩返しをしたいと考えています。たとえ自身で発信をしていなくても、社外への貢献やアウトプットを積極的に奨励する企業に対して好意的な印象を持つ人は少なくありません。

エンジニアへの魅力付けとして、自社での発信文化を求人票や採用サイトに明記することをおすすめします。

ハンドルネーム

社内チャットツールや外部登壇など含め、ハンドルネームや本人以外のアイコンを用いるエンジニアが多い傾向にあります。人事や広報がエンジニアコミュニティと関わる際も、固すぎない雰囲気がおすすめです。

エンジニア採用は「社内エンジニアとの協業」がポイントとなる

エンジニア採用において「社内エンジニアとの協業」は、簡単ではないからこそ、競合との差がつきやすいです。

技術理解や現場ニーズを把握している社内エンジニアが採用に関わることで、より精度の高い採用が期待できます。

ここでは、エンジニア採用での人事と社内エンジニアの役割分担や円滑に進めるためのコツについて解説します。

役割分担

エンジニアと協業するうえでの採用の役割分担は、会社の規模によって異なります。

どの程度の典型が必要か、どのような分担が望ましいかは採用ターゲットと採用競争力から検討しましょう。

社内エンジニアとエンジニア採用を円滑に進めるためには

採用の意義を語る

エンジニアに対して、新卒採用の重要性をしっかりと伝えることが大切です。

エンジニアの中には、なぜ自社が新卒採用を行うのか、その背景や目的を十分に理解できていない場合があります。そのため、採用活動の意義を丁寧に説明することが求められます。

メリットの共有が重要

- 新卒採用がもたらす自社へのメリット

- 新卒採用がもたらすエンジニア組織へのメリット

エンジニア本人の興味/得意なことに応じて任せる

エンジニアの特性に合わせて業務を配分することが重要です。採用活動への協力自体が、エンジニアにとってハードルの高い仕事である場合があります。

本人がやりたくない業務や苦手なタスクを任せてしまうと、協力がさらに難しくなる可能性があります。エンジニアの得意分野や意欲を考慮しながら役割を決めることで、スムーズな連携ができるでしょう。

こんなエンジニアにはこの仕事を任せる

- 他社とのコミュニケーションが好き

- カジュアル面談/内定者ランチなど

- 文章の作成や社内での発信が得意

- テックブログの作成など

その他にも、採用チームに必要なエンジニアはこんなタイプが挙げられます。

タイプ | 担ってもらう役割 |

具体的なイメージ

|

なんでも相談できる |

| エンジニアリングマネージャー |

候補者の気持ちの |

| 募集ポジションに近い属性の社員 |

技術に詳しい |

|

テックリード

リーダー

|

サービスに詳しい |

|

PM

PdM

|

- アトラクト:候補者に入社したいと思ってもらう

- セレクション:活躍する人材を見極める

採用への貢献を評価する

採用への協力を明確に評価し、それが組織全体への貢献として認められる仕組みを構築することで、協力意欲を高めることができます。例えば、下記のような例があります。

- 人事評価に採用への貢献を組み込む

- 採用目標達成のタイミングで食事会などのインセンティブを付与する

まとめ

エンジニア採用は人事担当者が適切な知識を持ち、戦略を練ることが重要です。また、社内エンジニアとの協業は採用を再考させるための重要な要素となります。

今回ご紹介したポイントを参考に採用施策をご検討ください。

▼サポーターズのサービス一覧はこちらからご覧いただけます